‘Ciao Stefano, saresti così cortese di inviarmi ‘Gualtiero Jacopetti – Graffi sul mondo’? Me ne stanno parlando da venti giorni…. sono proprio curioso di leggerlo…. ‘

Tatti Sanguineti che mi chiama al cellulare?

‘Ciao Stefano, saresti così cortese di inviarmi ‘Gualtiero Jacopetti – Graffi sul mondo’? Me ne stanno parlando da venti giorni…. sono proprio curioso di leggerlo…. ‘

Tatti Sanguineti che mi chiama al cellulare?

“Ma un libro così bello, dannato e controcorrente, sarebbe mai saltato fuori dal catalogo di una ‘major’? La domanda è pleonastica: lunga vita alle piccole ma battagliere Edizioni Il Foglio e al fiore all’occhiello della collana ‘Cinema’”.

La recensione di Solo Libri a firma Mario Bonanno

Nel numero di marzo – attualmente in edicola – la rivista Nocturno Cinema, assegnando il massimo dei voti a ‘Gualtiero Jacopetti – Graffi sul mondo’, conclude: “un ottimo volume di Stefano Loparco che affronta la personalità, non semplice, di Jacopetti, con la scorta della misura nella scrittura, della filologia e del buon senso. Imponente l’apparato di documenti e testimoni”. Voto: 5 su 5.

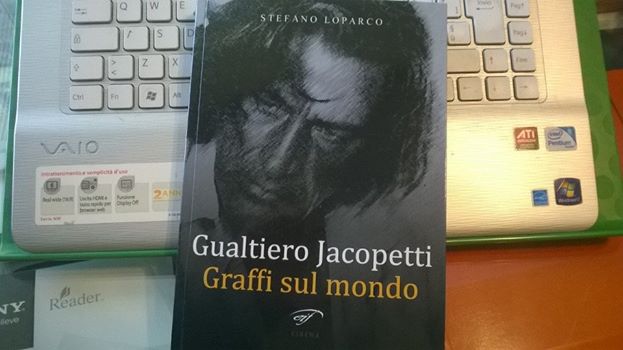

Chi era Gualtiero Jacopetti, il regista di Mondo cane (1962) e Africa addio (1966)? Un eccentrico intellettuale penalizzato dal suo essere fascista, reazionario e di destra, un protagonista della dolce vita romana, un cineasta coraggioso. Così lo presenta ai lettori, nella prima biografia a lui dedicata, Stefano Loparco. La filmografia di Jacopetti è scarna: “Sei film che intendono descrivere i molti modi in cui si dà l’esperienza umana alle varie latitudini del pianeta e ai diversi gradi dell’evoluzione sociale. Avvenimenti bizzarri, spesso raccapriccianti quando non sadici, reinterpretati in una trasposizione realista mai sperimentata prima di allora dal cinema”. Un “cinema estremo” che fa irruzione nel sistema cinematografico degli anni Sessanta e anticipa di almeno trent’anni l’avvento dei reality-show. (Stefano Loparco, Gualtiero Jacopetti. Graffi sul mondo, edizioni Il Foglio, pp. 334, euro 16)

Domenica, 9 marzo, Libero Quotidiano ha dedicato un’ampia pagina a Gualtiero Jacopetti – Graffi sul mondo’. Scrive Giorgio Carbone: ‘Loparco più che un biografo è un appassionato, certosino archivista. Ha recuperato tutto (o quasi tutto) quanto scritto sul personaggio e ha legato i vari capitoli con buona prosa. Lasciando ai lettori non Jacopetti ma un bel pò di strumenti per capirlo’.

Martedì 25 febbraio, alle 21, ho partecipato alla trasmissione Cine Carbone, ospite di Valentina Carbone e Fabio Zanello. Si parlava di ‘Gualtiero Jacopetti – Graffi sul mondo’.

Ascolta qui il podcast della trasmissione (io intervengo al quarantottesimo minuto):

Cara signora Katyna,

altri, e meglio di me, diranno chi è stato Riz Ortolani, quale il suo lascito artistico, i tanti meriti. Ora a me appare tutto inutile, insensato. La verità è che non riesco a immaginarla senza suo marito. «Riz e io siamo una persona sola!» – mi disse un giorno, osservando con aria complice il suo compagno di una vita. Lui le sedeva accanto nella sua naturale compostezza, sguardo penetrante, la parola sorvegliata.

Si ricorderà quel pomeriggio di fine estate del 2013. Ero giunto a Roma – ospite nella vostra villa – per parlare col maestro. Stavo terminando la stesura di Graffi sul Mondo – Gualtiero Jacopetti e avevo deciso di dedicare un capitolo a More – fortunata colonna sonora del film Mondo cane (1962) ad opera di Riz Ortolani e Nino Oliviero. Un brano che aveva dato molto a suo marito: successo e fama. E dispiaceri, sotto forma di una lunga querelle giudiziaria che per quasi un decennio lo ha contrapposto a Oliviero. Una causa per l’attribuzione di paternità della composizione che fece scalpore all’epoca, certamente una tra le più importanti del nostro paese. E forse anch’io, quel giorno, gli ho procurato un dispiacere. Io che mi ero incaricato di insistere su quella domanda birichina: «chi ha composto veramente More? Lei o Oliviero»? Inutile, e forse inopportuno, rievocare qui la sua articolata risposta.

Di quel giorno, ricordo la grande passione di suo marito. Non ha eluso la domanda che certamente lo indisponeva – sapeva che ero lì per quello – ma ha risposto con piglio battagliero, snocciolando date, nomi, avvenimenti coadiuvato da un quaderno d’epoca – scritto di suo pugno – in cui aveva annotato diligentemente tutte le realizzazioni precedenti a Mondo cane. Le collaborazioni con Anton Giulio Majano, Armando Trovajoli; gli sceneggiati (in Italia e in Messico), l’esperienza nell’orchestra della Rai. E poi le giornate in moviola, assieme a Jacopetti, Prosperi e Cavara, con un block notes, a ‘prendere’ i tempi di Mondo cane. Sempre preciso, sempre rigoroso, nel ricordo. Di tanto in tanto era lei, signora Katyna, a proseguire il racconto, aggiungendo un particolare, un aneddoto. Suo marito smetteva di parlare. Poi riprendeva ed era lei allora a tacere. Si capiva che tra di voi c’era un’intesa non ipocrita; un amore sincero che durava da oltre mezzo secolo.

Nei mesi successivi a quel primo incontro, lei ed io abbiamo mantenuto viva la relazione: lunghe telefonate, un fiume di mail. «Stefano, lei ha una voce deliziosa» – mi diceva. «Signora Katyna, il suo entusiasmo è contagioso» – le rispondevo. Lei s’interessava al mio lavoro. Ci teneva che il capitolo su More – che già aveva apprezzato in una prima bozza – mantenesse viva l’obiettività. Ad ogni nuova stesura, corrispondeva un suo suggerimento, una precisazione, un nuovo aneddoto che io, di volta in volta, integravo. Così sono trascorsi i mesi: settembre, ottobre, novembre e dicembre. Molte telefonate, tante mail. L’ennesima stesura. Con gennaio il rapporto si è improvvisamente interrotto. Le mie mail non hanno trovato più risposta. La informavo che il mio libro era terminato, che avevo fatto del mio meglio. In fondo era stata lei a chiedermelo («Stefano, bisogna pretendere il massimo da sé stessi. Può scrivere ancora meglio…. su, su, a lavoro!» – mi diceva divertita quando, più di una volta, sono stato sul punto di mollare). Ma nulla. Nessuna risposta.

Oggi, la notizia.

Altri, e meglio di me, diranno chi è stato Riz Ortolani. Io, invece, mi fermo qui. L’abbraccio con una tenerezza infinita. Sia forte, cara Katyna. «Riz e io siamo una persona sola». Con oggi, per sempre.

Stefano

Il mondo di Riz Ortolani

L’apparato umano di Jep Gambardella. Romanzo di formazione di un giovane in estatica contemplazione della sua eclissi amorosa, quando gli elementi del creato convergono allo Zenit, quando tutto è come appare: una notte stellata, il mare silente, le onde che s’infrangono sui faraglioni e al centro della scena, lei, bellezza acerba che la parola inciampa. «Adesso voglio farti vedere una cosa…. » – dice all’innamorato cominciando a spogliarsi. Jep è paralizzato («Io non mi muovevo. Non avrei potuto muovermi»). Davanti a quei piccoli seni, il momento preciso che separa il vivere dall’aver vissuto, la vertigine dall’abisso, una nuova teoria della conoscenza e del sé.

E’ la sequenza finale de La grande bellezza (2013) di Paolo Sorrentino, l’explanandum di una pellicola che per oltre due ore mette in scena il cupio dissolvi di un’umanità lacerata sullo sfondo di una Roma magniloquente e metafisica, una cornice intarsiata in foglia d’oro al cui centro brulicano vite senza direzione e senso, come goccioline raggrumate sulla tela di un Pollock: intellettuali e starlette, aristocratiche e spogliarelliste, perdigiorno e alti prelati, un’intera sociologia ritratta nel suo agitarsi compulsivo che ritrova la sua ragione d’essere nel rito carnevalesco del ‘trenino’.

E Jep? Cosa ne è stato dell’ultimo Gambardella? Non è meglio degli altri. Cinico e disincantato, sopravvive al vuoto interiore al prezzo di un’amara ironia, ultimo baluardo al male di vivere. Un’esistenza al risparmio, la sua, sempre al centro della scena, mai della vita: è benestante e annoiato, intelligente ma scostante (L’apparato umano, vincitore del premio Bancarella, è il suo unico libro), non invidia, non è invidiato. Per vivere fa il giornalista, così. Piacente, raffinato, sensibile, Jep trascorre le giornate immerso nella mondanità ma nel buio sociale lo si vede riconquistare il silenzio, andandosene per le vie di una Roma deserta, segno di un fondo misantropico forse dimenticato. Jep è un sopravvissuto. E sa di esserlo. Orfano di quei seni ma ancora vincolato a quel patto di bellezza mai disciolto, si è immolato sull’altare dei mediocri («Io sono stato deludente»). Non ha perso, né vinto. Si è ritirato. Nulla è possibile se la meta è irraggiungibile. Così la bellezza non vivifica il mondo sociale – lascia intendere la pellicola di Sorrentino –, sopravvive nei fasti architettonici di una Caput mundi che nessuno dei protagonisti de La grande bellezza sembra apprezzare.

Già, i protagonisti. Una galleria di nuovi mostri del III millennio, oltre il pudore e la vergogna. ‘Cafonal’ alla Mutande pazze (1992) cresciuti in quel cono d’ombra, reale e illusorio, che va da Andy Warhol a Roberto D’Agostino. Votati al culto della bellezza (chirurgica) e al divertissement, invece sopraffatti dall’horror vacui, sempre bisognosi di un ‘rinforzo’, una spalla amica, una parola buona. Che non c’è. E’ il caso di Jep che durante una festa s’incarica di demolire l’auto rappresentazione dell’amica, sedicente donna di specchiata moralità e madre affettuosa, come fin lì si era professata («Stefa’, madre e donna, hai una vita devastata come tutti noi. Allora invece di farci la morale, di guardarci con antipatia, dovresti guardarci con affetto. Siamo tutti sull’orlo della disperazione. Non abbiamo altro rimedio che guardarci in faccia, farci compagnia, pigliarci un po’ in giro. O no?»). La donna si trincera in un silenzio carico di vergogna. Reputazione compromessa? Amicizia troncata? Niente affatto. Jep e Stefania continueranno a frequentare la stessa combriccola ‘fin che trenino non li separi’. Nulla si crea e nulla si distrugge al tempo de La grande bellezza. Le biografie non creano valore, densità etica. Contano le rappresentazioni del sé e anche quella di Jep è solo una maschera, più incline all’intrattenimento – è pur sempre un istrione – che all’invettiva morale. Manca ne La grande bellezza la drammaturgia che permea l’opera di Antonioni. Con Sorrentino si oltrepassa la dimensione del tragico per librarsi nel più compiuto non-sense. I protagonisti soffrono non la mancanza di legami significativi – non è l’incomunicabilità la natura del male – ma l’implosione del senso quale precondizione dell’identità. Ed eccoli i protagonisti di questo paesaggio ‘insensato’: Dadina la nana (Giovanna Vignola), caporedattrice del giornale su cui scrive Gambardella, Romano (Carlo Verdone), sceneggiatore teatrale romantico e idealista, Stefania (Galatea Ranzi), l’amica radical-chic, Viola (Pamela Villoresi), vedova facoltosa e madre di un ragazzo schizofrenico, Orietta (Isabella Ferrari), la fiamma destinata presto a spegnersi, Lello (Carlo Buccirosso), industriale dongiovanni fintamente innamorato della moglie Trumeau (Iaia Forte), paciosa e dedita al pettegolezzo e Ramona (un’intensa Sabrina Ferilli), spogliarellista avanti con gli anni dallo sguardo arreso ma sincero.

Ma allora, di cosa parla La grande bellezza? Del nulla o di nulla che apparentemente meriti d’essere raccontato: si chiacchiera, si canta, si balla, si fa sesso: si sopravvive. Fino al giorno dopo, giorno in cui si chiacchiererà, si canterà, si ballerà, si farà sesso. Qualcuno morirà.

Tutto qui? Si. E’ poco, si dirà, e qualcuno, infatti, lo ha detto. E a ragione. Sulla scia del capolavoro felliniano La dolce vita (1960), Sorrentino indaga un fenomeno – la mancanza di senso in seno alla contemporaneità – frequentato da artisti e intellettuali dall’alba del Novecento, e lo fa – considerati i limiti di un’opera d’intrattenimento – limitandosi alla rappresentazione. Ma è sul piano eminentemente cinematografico che l’opera di Sorrentino convince. La costruzione delle inquadrature, i movimenti di macchina, la consistenza interpretativa, fanno di La grande bellezza un caso a sé nella produzione autoctona degli ultimi venti anni. Una pellicola che abbandona i cliché della commedia all’italiana, rifugge gli stereotipi vetero-realisti di certo cinema giovanilistico e affonda in una tradizione – quella della commedia umana fondata da Sorrentino – che è già scuola. Un cinema che accetta la complessità amalgamando piani di lettura e concatenazioni di sequenze, senza perdersi nei dettagli ma esaltandoli; un cinema formalmente inespugnabile fatto di campi lunghi, carrelli, piani sequenza e primi piani, virtuosamente alternati in una sincope dal lascito ipnotico. Come ipnotico è l’incipit della pellicola girato sul colle del Gianicolo, a Roma. Dal colpo del cannone salutato dai rintocchi di campane alla rapida carrellata di volti e monumenti (‘Roma o morte’ – è la sinistra profezia iscritta alla base del busto di Garibaldi), l’interpolazione tra la visione multioculare di un coro dentro la Fontana dell’Acqua Paola – che esegue la straniante I Lie di David Lang – e la morte di un turista sopraffatto dall’abbacinante bellezza del panorama capitolino, fino alla chiusa che ‘affonda’ nelle acque della fontana per poi abbracciare, in una visione d’insieme, la terrazza del Gianicolo; a terra il corpo senza vita del turista, sullo sfondo i rilievi capitolini bruciati dal sole mentre in aria risuonano le voci dolenti del coro. Anche così potrebbe bastare: il talento di Sorrentino è soverchiante.

Ma servirà indagare la costruzione formale dell’opera – quella rigorosa geometria fatta di spazi pieni e vuoti, punti prospettici e vie di fuga, luci e ombre – per raccontare La grande bellezza? No. La pellicola di Sorrentino trascende la tecnicalità per regalare allo spettatore – nel vagare senza meta di Jep – alcuni momenti di grande fascinazione: i profili dei monumenti sottratti al buio, il bacio appassionato dei giovani innamorati, l’andirivieni divertito delle religiose, lo sguardo assente della starlette a bordo di una Limousine, fino all’incontro casuale – carico di stupore infantile e rassegnazione – di Jep con Fanny Ardant, icona di un tempo perduto.

Alla percezione della propria finitezza e lo spettro della morte – sarà un’umile suora, ‘la santa’, a dare una plausibile risposta al bisogno di sacro che via via sembra affiorare nella vita del giornalista –, Jep contrappone illusoriamente il suo vuoto armamentario fatto di feste e ‘trenini’ che ‘non vanno da nessuna parte’. E non potrebbe essere altrimenti. Jep è rimasto sempre lì, in quel luogo della memoria in cui si è cristallizzata l’immagine suprema dell’amore giovanile: «Su un isola, d’estate. Io avevo diciotto anni, lei venti. Al faro di notte. Io mi avvicinai per baciarla, lei si girò dall’altra parte. Rimasi deluso. Poi lei tornò a guardarmi. Mi sfiorò le labbra. Aveva l’odore dei fiori. Io non mi muovevo. Non avrei potuto muovermi. Poi lei fece un passo indietro e mi disse… fece un passo indietro e mi disse: ‘adesso voglio farti vedere una cosa…‘».

Ecco il momento preciso che separa il vivere dall’aver vissuto, la vertigine dall’abisso, una nuova teoria della conoscenza e del sé. Senza bellezza ogni promessa di felicità è disattesa. E al crepuscolo della vita, Jep trova la forza di spezzare il disincanto. E il suo nuovo romanzo può finalmente avere inizio: «E’ tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l’emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l’uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell’imbarazzo dello stare al mondo. Bla, bla, bla, bla…».